Un Manifesto per non morire di rendita

Roma Ricerca Roma - Tuesday, July 29, 2025Dopo il caso Milano, un Manifesto per non morire di rendita

di Walter Tocci

Il caso Milano solleva temi molto più profondi di quanto raccontano le cronache. Come al solito si prende coscienza dei problemi nazionali solo dopo l’intervento della magistratura. Il diffuso conformismo, infatti, oscura le analisi eterodosse che mettono in discussione ideologie e pratiche correnti. Nella diffusa apologia dello sviluppo urbanistico milanese si è voluto oscurare la crescente potenza della valorizzazione immobiliare che travolge tutte le forme di controllo e scarica alti costi sociali e umani nella vita urbana. Questo squilibrio crea un terreno fertile per la corruzione, ma è una patologia urbana anche in assenza di comportamenti illegali. Come processo socioeconomico è stato perfezionato al massimo livello a Milano, ma riguarda anche Roma e tutte le città italiane.

Il valore urbano, inteso come rendita immobiliare, era al centro del dibattito politico negli anni Sessanta. Gli storici hanno dimostrato che fu il vero movente del tentativo di colpo di stato del generale De Lorenzo contro la legge Sullo. Se ne occupava anche la cultura, dal film di Rosi Le Mani sulla città al romanzo di Calvino La Speculazione edilizia. Perfino i capitalisti la disprezzavano come fattore di arretratezza dell’economia. Contro la rendita Agnelli invocava un patto tra produttori, cioè un’alleanza tra lavoratori e capitalisti. Invece, da quando si è alleata con la finanza se ne parla meno. È invisibile perché partecipa attivamente al capitalismo contemporaneo, il quale è il regno dei rentier e dei monopoli, nonostante le favole sulla concorrenza che ci raccontano gli economisti ortodossi.

Che sia diventato un fattore cruciale è dimostrato dalla grande crisi del 2008, causata proprio dai mutui subprime. Chi l’aveva previsto che il turbocapitalismo naufragasse sul sogno piccolo-borghese della casetta in proprietà? E non a caso oggi l’impero americano è guidato da un immobiliarista, e un suo sodale negli affari, l’ineffabile Witkoff, tratta su pace e guerra, tra lo sconcerto dei diplomatici di professione. Dall’invisibilità derivano dimenticanze e fraintendimenti che dominano il senso comune e alimentano politiche dannose, come dimostra il miglior libro sulla questione: B. Pizzo, Vivere o morire di rendita, Donzelli 2023.

Se l’attrazione della rendita è troppo forte vengono scoraggiati gli investimenti produttivi. L’acqua va dove trova la strada. E gli effetti sono più evidenti in Italia, nella pluridecennale stagnazione della produttività, nella diminuzione del valore aggiunto e nelle crisi bancarie, causate dagli eccessivi valori immobiliari scritti in bilancio prima dell’esplosione della bolla.

L’eccesso di valorizzazione immobiliare, inoltre, produce devastanti effetti sociali e culturali, che sono sotto gli occhi di tutti. A Milano la crescita degli affitti ha determinato una sostituzione di popolazione, con espulsione nell’hinterland di ceti sociali meno abbienti e attrazione di quelli ad alto reddito, come ha dimostrato Lucia Tozzi, con largo anticipo sulle attuali vicende, quando tutti celebravano i fasti ambrosiani. In tutte le grandi città ritorna una drammatica “Questione delle abitazioni”, che sembra riecheggiare il saggio di Engels sui mali della città industriale.

Inoltre, gli inusitati valori immobiliari determinano una selezione negativa delle funzioni urbane. Sono scoraggiate tutte le attività di innovazione culturale e tecnologica che nella fase di incubazione non ce la fanno a sostenere gli alti costi immobiliari. Al contrario vengono attratte le ricchezze originate dai monopoli di vario tipo: gruppi finanziari (basti pensare ai capitali del Qatar), airbnb, public utilities, cordate professionali, concentrazioni dei media, ecc. La rendita chiama altra rendita e scoraggia l’ingegno, smentendo il modaiolo bla-bla sulla città creativa. Ora sembrano prenderne coscienza anche gli editorialisti del Corriere della Sera, come scrive Dario Di Vico: “La rendita sta vincendo, e questa per Milano, storica città della crescita, è la vera ferita. Un modernità che umiliasse il merito non l’avevamo prevista”.

L’economia classica di Ricardo era una scienza morale, proprio come l’urbanistica, e attribuiva all’imprenditore il merito del profitto mentre stigmatizzava i guadagni immeritati dei rentiers. Oggi si parla tanto di meritocrazia, eppure si dimentica che la valorizzazione non è merito dell’immobiliarista, poiché dipende in gran parte dal prestigio, dalla qualità e dalle infrastrutture del contesto urbano, cioè viene alimentata dall’azione dei cittadini e dalle iniziative dell’amministrazione pubblica. Al merito dell’operatore si può attribuire solo il profitto di impresa nel processo di costruzione. Se un profitto vale 20, la rendita vale 100, nonostante il primo sia frutto di una impegnativa attività industriale mentre la seconda richieda solo l’attesa di un guadagno immeritato.

Con la legge Berlusconi, purtroppo ratificata anche dalle amministrazioni di sinistra, è diventato normale parlare di “premio di cubatura”. Eppure, non dovrebbe essere premiata una valorizzazione già molto più alta del plusvalore di qualsiasi investimento produttivo. La trasformazione dei tessuti non dovrebbe risolversi nel gioco ristretto tra legislatore e proprietario, a prescindere da qualsiasi considerazione sul contesto urbano. Semmai il “premio” dovrebbe essere destinato ai cittadini, riservando i terreni ancora liberi ai servizi pubblici e al verde, spesso carenti proprio nelle città costruite male.

E non suscita alcuna indignazione la bassissima quota di questa valorizzazione che ritorna all’interesse pubblico. In una delle più grandi operazioni urbanistiche romane, nell’area di Bufalotta, si è calcolato che l’operatore ha ottenuto una rendita del 106% rispetto ai costi di costruzione e ha versato al Comune solo il 6% della valorizzazione. Cioè l’onere per il proprietario è stato circa quattro volte più basso delle tasse che paga un operaio. L’Italia è un paradiso fiscale per l’immobiliare. In Europa gli oneri arrivano al 30%, come non si è mai stancato di dimostrare il compianto Roberto Camagni, uno dei pochi economisti ad occuparsi di rendita.

La legge Bucalossi, inoltre, aggiunge effetti distorsivi calcolando gli oneri non rispetto alla valorizzazione, ma ai costi di costruzione, con il risultato che nei quartieri più ricchi, in percentuale sul valore, gli oneri sono più bassi che in periferia o addirittura sono annullati con l’alibi delle urbanizzazioni esistenti. Si arriva a turlupinare l’opinione pubblica offrendo nei piani urbanistici un’opera pubblica aggiuntiva in cambio di ulteriori aumenti di cubatura. La scuola o il parco in più sono finanziati dagli stessi bassi oneri al 6%, per rimanere all’esempio precedente, mentre il proprietario incamera oltre il 100% di valorizzazione anche sull’aumento di cubatura. È un altro regalo per lui, ma viene presentato come una generosa offerta ai cittadini.

D’altronde, c’è anche un’evidente asimmetria informativa. I Comuni non hanno strutture e competenze per valutare gli effetti economici di ciò che autorizzano, non sono in grado di confutare il business plan dell’immobiliarista, non dispongono di osservatori efficaci della valorizzazione urbana. La stessa legislazione non indica chiari criteri e parametri di convenienza pubblica nella contrattazione con i privati. Al contrario, negli appalti di infrastrutture c’è un imponente corpus normativo mirato a ridurre i costi per il pubblico e a impedire illeciti arricchimenti del costruttore. Le norme sono severe con il profitto d’impresa e lascive con la rendita di posizione.

Tutti questi processi favoriscono la ricchezza proprietaria e aumentano la povertà pubblica. Al contrario se una quota ben maggiore della rendita fosse incamerata dal pubblico e reinvestita nelle infrastrutture la città sarebbe nel contempo più giusta e più produttiva. La così detta “urbanistica riformista” ha studiato i processi di valorizzazione al fine di perequare le rendite differenziali nel piano urbanistico. Nell’economia di carta e di mattone, però, il valore viene estratto dal suolo e innalzato nelle eteree transazioni finanziarie. Emerge, quindi, una nuova forma di rendita pura, la quale, a differenza di quella differenziale, non solo incide sul piano urbanistico, ma determina soprattutto gli effetti macroeconomici e macrosociali di cui sopra.

Da come si ripartisce il valore urbano, quindi, dipendono questioni cruciali: se le risorse vanno verso usi parassitari oppure produttivi, se il valore della città viene appropriato da pochi oppure aumenta la qualità della vita e l’inclusione sociale.

Per non morire di rendita occorre una svolta nelle politiche urbane. Ma prima ancora è necessaria una mobilitazione culturale per ribaltare almeno un trentennio di narrazioni dominanti, luoghi comuni, ideologie parassitarie, pratiche pubbliche e private ormai insostenibili.

Ci sono in Italia tante persone e associazioni disponibili a cambiare lo stato di cose: chi ha sempre criticato lo sviluppo estrattivo di risorse, chi pratica quotidianamente la cura di parti di città, studiosi consapevoli degli impatti negativi dei processi attuali, enti preposti alla tutela dei beni comuni, tecnici e imprenditori che riflettono criticamente sul passato e cercano di voltare pagina. E’ arrivato il momento di fare forza comune, senza settarismi, superando anche le diversità particolari, cercando un filo comune per restituire alla città il valore creato dai cittadini.

Ci vorrebbero persone e associazioni capaci di prendere l’iniziativa, mobilitare altre risorse e allargare il movimento. Quelli della mia generazione possono dare una mano, ma a guidare devono essere le nuove generazioni. Perché sono soprattutto loro a sentire gli effetti nella propria vita quotidiana e professionale: nella affannosa ricerca di un’abitazione, nella difficoltà di trovare un immobile per avviare un’opera innovativa, nella ricerca di fondi per ricerche eterodosse, nella faticosa interlocuzione con le burocrazie amministrative e politiche.

In mezzo a tanti fenomeni negativi, se si osservano le città italiane con animo curioso si vedono tante esperienze emblematiche di una nuova cultura urbana, nel recupero sociale di aree dismesse, nelle pratiche di riconversione ecologica, nella produzione di nuovi beni culturali, nella promozione del mutualismo sociale, ecc.

Tra gli organizzatori si nota una nuova alleanza tra ricercatori sociali e attivisti urbani. Per merito loro l’azione collettiva ha preso le sembianze di una progettualità urbana ad alto grado di condivisione, ben lontana dalla partecipazione assembleare e rivendicativa della mia generazione. Da questa alleanza tra cultura d’avanguardia e impegno collettivo oggi scorga un’inedita energia politica, che surroga l’assenza dei partiti nel territorio. Finora tale energia è rimasta confinata nel locale, ma rischia di essere travolta dai padroni della rendita se non prende la parola a livello cittadino e nazionale.

Spero che almeno alcuni di questi ricercatori e attivisti prendano l’iniziativa di una mobilitazione generale. Sulla base di un Manifesto “Per non morire di rendita”, da sottoporre all’approfondimento in appositi Forum nelle città, allargando l’analisi e la proposta ai diversi casi italiani, per poi confluire in un appuntamento nazionale che scoperchi la realtà davanti all’opinione pubblica e chiami la politica alle sue responsabilità.

Nonostante la gravità di tanti fenomeni di crisi urbana, le nostre città dispongono delle energie morali e sociali indispensabili per la loro rinascita.

Il testo è tratto dall’intervento al Congresso INU di Roma del 23 maggio 2025, Elogio dell’Urbanistica, ora pubblicato in: Città Bene Comune della Casa della Cultura di Milano.

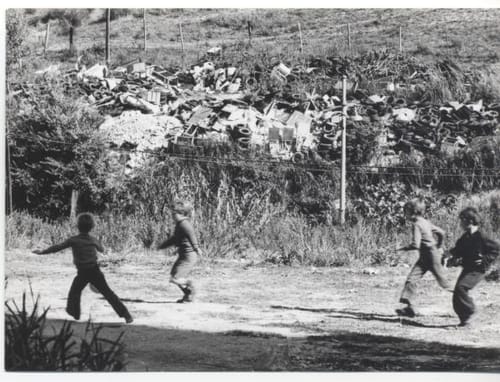

(foto di Italo Insolera, Roma Monte Mario, 1971)

L'articolo Un Manifesto per non morire di rendita proviene da Roma Ricerca Roma.