L’invasione dei robot domestici è ancora lontana

Guerre di Rete - Wednesday, May 14, 2025Immagine in evidenza: “Sprung a Leak” di Cécile Evans, Haus der Kunst di Monaco, da Wikimedia

Che i robot sarebbero definitivamente entrati nelle nostre case è diventato chiaro nel 2008. Quell’anno la società iRobot – fondata nel 1990 da tre ricercatori in robotica del MIT di Boston: Rodney Brooks, Colin Angle e Helen Greiner – annunciò infatti che il robot aspirapolvere Roomba aveva raggiunto i 2,5 milioni di esemplari venduti nel mondo.

Sul finire del primo decennio del nuovo millennio, si assistette insomma a un cambiamento epocale: milioni di abitazioni domestiche, al tempo soprattutto negli Stati Uniti, iniziarono a essere popolate da robot in grado di muoversi in autonomia per le nostre case, imparando a navigarle con efficacia sempre maggiore ed entrando per certi versi a far parte dei nuclei familiari.

Non è un modo di dire: “Numerosi studi hanno dimostrato che gli umani sono disposti a provare emozioni nei confronti di tutto ciò che si muove”, racconta sul New Yorker Patricia Marx, scrittrice e docente a Princeton. “Di conseguenza, non mi dovrei sorprendere di essere accorsa a liberare il mio Roomba quando si è incastrato sotto il divano. E di essermi sentita in colpa quando le sue ruote si sono incastrate a causa di un filo che aveva raccolto”.

In poche parole, attraverso il Roomba e simili robot domestici almeno una parte di esseri umani ha iniziato a provare una sensazione inedita: l’affezione (e l’apprensione) nei confronti di esseri artificiali. Com’è possibile? “Conosco molte storie a riguardo”, mi aveva spiegato nel corso di un’intervista proprio Colin Angle. “Le persone acquistano un robot per le pulizie, lo portano a casa e lo accendono. E lo osservano mentre si muove per casa, in autonomia, lavorando per loro. È la stessa natura umana, il modo in cui il nostro cervello è configurato, che ci spinge a considerare ciò che si muove per conto proprio come se fosse vivo. E infatti la stragrande maggioranza delle persone che hanno una macchina di questo tipo finisce per dargli un nome. Potrebbe anche essere una nuova definizione di robot: una macchina a cui sentiamo di dover dare un nome perché lo percepiamo vivo”.

I dati confermano che, effettivamente, la maggior parte dei proprietari di Roomba (o degli altri robot da casa che si sono nel frattempo diffusi) fornisce loro un nome proprio, come se fosse un animale domestico. Di compagni artificiali, d’altra parte, è ormai pieno il mondo: nel solo 2023 sono stati venduti circa 23 milioni di robot per la casa, portando le vendite cumulative poco al di sotto dei 100 milioni complessivi.

Gli ultimi anni non sono però stati dei più facili per i robot. Nonostante il successo del Roomba e la crescita dei concorrenti (Roborock, Ecovacs o Dreame, tutti di fabbricazione cinese), non si è assistito a quella moltiplicazione di robot specializzati che si pensava si sarebbero presi cura di ogni aspetto domestico. Al contrario, l’unico altro aiutante robotico che si è parzialmente diffuso è il parente più prossimo del Roomba (anche dal punto di vista del design): il robot tagliaerba.

A oltre vent’anni dall’introduzione del Roomba (avvenuta nel 2002) e mentre iRobot, l’azienda simbolo della rivoluzione robotica, è alle prese con parecchie difficoltà finanziarie (causate dall’aumento della concorrenza, dalla mancata acquisizione da parte di Amazon e soprattutto dallo scarso successo degli altri modelli), sembra insomma che l’evoluzione dei collaboratori domestici artificiali si sia fermata.

Ancora oggi, i robot aspirapolvere rappresentano oltre il 70% del mercato, mentre molti altri prodotti sono andati incontro al fallimento: i robot tagliaerba, come detto, sono il secondo segmento più diffuso, ma con volumi di vendita molto inferiori. Altri dispositivi – come i robot da cucina, quelli piega-bucato (FoldiMate, Laundroid) o gli assistenti umanoidi – sono stati abbandonati prima del lancio o sono rimasti prototipi a causa dello scarso interesse commerciale. Laundroid, per esempio, ha chiuso nel 2020 dopo anni di hype e investimenti, mentre FoldiMate è stato ritirato prima della commercializzazione. I robot da cucina multifunzione, come il Thermomix, pur essendo molto diffusi, non sono considerabili robot in senso stretto: mancano infatti di mobilità e autonomia.

Ed è probabilmente anche alla luce dei tanti fallimenti che, negli ultimi anni, hanno iniziato a farsi largo numerose nuove startup, che stanno ripensando il settore da zero, approfittando dei progressi nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale. E quindi, qual è il futuro dei robot domestici?

Prima di tutto, bisogna dare una definizione di “robot domestici”. Secondo la società di ricerca Global Market Insights, un robot domestico è uno strumento che, “utilizzando l’intelligenza artificiale, percepisce e interagisce con l’ambiente circostante, eseguendo dei compiti autonomamente e adattandosi alle preferenze dell’utente”. Questa definizione ci dice però poco di un aspetto cruciale: il robot in questione è tuttofare o specialistico? È un robot in grado di compiere molteplici mansioni o è addestrato per eseguire un solo compito ben definito (pulire i pavimenti o tagliare l’erba)?

Fino a questo momento, come detto, il panorama commerciale è stato dominato da quest’ultimo tipo di robot, che però – segnala sempre Global Market Insights – “manca della versatilità necessaria ad affrontare un’ampia gamma di faccende domestiche. Inoltre, questi robot possono avere difficoltà con compiti complessi che richiedono destrezza e capacità di giudizio simili a quelle umane, come piegare il bucato o preparare i pasti”.

Se non bastasse, pochi di noi possono permettersi (anche per ragioni di spazio) di ospitare un robot aspirapolvere, uno che pulisce i pavimenti, uno che cucina, uno che piega i vestiti, ecc. Ed è anche per questo che, come ha spiegato al Boston Globe Fady Saad (fondatore di Cybernetix Ventures), “abbiamo visto tantissimi fallimenti nella robotica di consumo e molti dei tentativi di iRobot di creare ulteriori prodotti rispetto al Roomba non hanno avuto successo”.

La strada in salita del robot tuttofare

Allo stesso tempo, l’idea di creare un robot domestico multitasking, in grado quindi di svolgere molteplici mansioni, è incredibilmente complessa: raccogliere la polvere richiede caratteristiche totalmente diverse rispetto a piegare i vestiti o caricare la lavastoviglie. E se bastasse modificarli e riadattarli per permettere loro di portare a termine un numero maggiore di mansioni? “I robot specializzati sono percepiti come dispositivi limitati e adatti a un solo compito”, ha spiegato alla BBC Yoshiaki Shiokawa, ricercatore dell’università di Bath. “Penso che ci siano forti indicazioni che questi robot siano invece sotto-utilizzati”.

Per dimostrare la sua tesi, Shiokawa e alcuni suoi colleghi dell’Advanced Interaction and Sensing Lab hanno riadattato un normale Roomba in modo che fosse in grado di annaffiare le piante, caricare il cellulare (e seguire il suo padrone affinché l’avesse sempre a portata di mano), trasportare la spesa dalla macchina alla cucina e anche… giocare con il gatto (anche se è più probabile che sia stato il gatto a compiere questa scelta).

Per quanto si sia trattato soltanto di una sperimentazione, lo studio eseguito all’università di Bath indica una possibile strada da seguire, che non implica necessariamente la trasformazione dei robot, ma semmai un ampliamento delle funzionalità praticabili con minime modifiche a livello di design e caratteristiche.

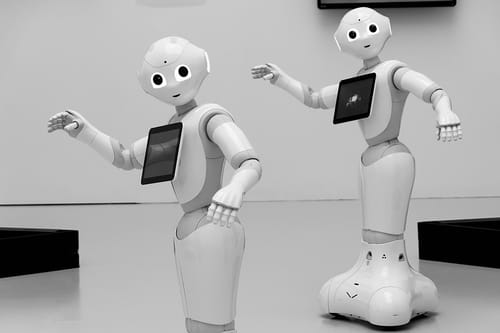

Eppure, mano a mano che la ricerca sulla robotica va nella direzione di un assistente domestico tuttofare, sembra quasi inevitabile – a giudicare dai vari prototipi emersi negli ultimi anni – che questo prenda una forma umanoide, dotata di gambe, braccia e anche torso e testa.

“Le aziende stanno scommettendo sulla capacità dei robot di fronteggiare una serie più ampia di compiti imitando il modo in cui le persone camminano, si piegano, raggiungono gli oggetti, li afferrano e più generalmente portano a termine le loro mansioni”, si legge sul New York Times. “Poiché le case, gli uffici e i magazzini sono già stati costruiti per gli esseri umani, gli umanoidi sarebbero meglio equipaggiati per navigare il mondo rispetto a ogni altro robot”.

Gli esempi non mancano: Optimus di Tesla, H1 e G1 della cinese Unitree o il chiacchieratissimo Neo di X1 (azienda norvegese). Se giudicassimo dai video aziendali caricati su YouTube e su TikTok – che mostrano questi robot umanoidi muoversi agilmente per casa, stirare, afferrare una bibita dal frigorifero e portarla al proprietario, portare fuori il cane e addirittura eseguire balli coreografati – penseremmo che il futuro dei robot domestici sia già diventato realtà. Le cose, in realtà, sono molto diverse.

A dimostrarlo è stato un video pubblicato dall’influencer cinese Zhang Genyuan, che dopo aver noleggiato un G1 di Unitree al prezzo di 1.400 dollari al giorno ha mostrato come questo robot combinasse un sacco di danni nel tentativo di dargli una mano in cucina, rompendo le uova e rovesciando ovunque il latte.

Forse anche in seguito a questa pubblica umiliazione, Unitree Robotics ha annunciato che, per il momento, non lancerà sul mercato robot umanoidi, segnalando inoltre l’ostacolo – ancora da superare – delle stringenti misure di sicurezza necessarie. “Non è facile prevedere quanto tempo ancora ci vorrà, ma penso che non avverrà prima di altri due o tre anni”, ha spiegato ai giornalisti il cofondatore di Unitree, Wang Xinjing, lo scorso aprile.

E poi c’è il flop di Optimus, il robot di Tesla che – stando alle solite irrealizzabili promesse di Elon Musk – avrebbe già dovuto essere in produzione, arrivando alla consegna di 5mila esemplari entro il 2025. In realtà, Optimus è lontanissimo dalla fase di produzione e non è nemmeno chiaro se mai lo sarà: nell’aprile 2025 sono stati pubblicati dei video in cui si vede Optimus camminare in linea retta (qualcosa che era già stato fatto dal robot Wabot-1 nel 1972), ma al momento non si sa nulla di più dei destini commerciali del robot Tesla.

Il punto, come segnala Wired, è che “nonostante gli incredibili progressi degli ultimi anni, nessuno ha ancora capito come rendere questi robot realmente abili o intelligenti”. I robot di oggi possono essere autonomi soltanto se svolgono un compito semplice e ben circoscritto; mentre se si occupano di faccende più complesse – come quelli utilizzati e ormai molto diffusi nelle fabbriche e nei magazzini – devono essere attentamente programmati ed eseguire movimenti definiti con la massima precisione, senza alcuna autonomia.

La scommessa finanziaria

Malgrado questa situazione di stallo, gli analisti si aspettano che il mercato dei robot domestici cresca del 20% annuo da qui al 2032, passando dai 10 miliardi di dollari del 2023 ai 53 miliardi previsti per i primi anni del prossimo decennio. Com’è possibile, considerando la situazione di stallo in cui questo settore attualmente si trova? Come spesso capita nel mondo dell’innovazione tecnologica, l’obiettivo è riversare nella robotica domestica un tale fiume di denaro da permettere di superare tutti gli ostacoli attualmente presenti, dando vita a una sorta di profezia che si autoavvera (grazie alla potenza finanziaria degli investitori).

Secondo PitchBook, dal 2015 a oggi gli investitori hanno finanziato oltre 50 startup che si occupano di robot umanoidi con 7,2 miliardi di dollari. Solo lo scorso anno gli investimenti hanno superato 1,6 miliardi, senza includere i soldi che Elon Musk ha sicuramente investito nel già citato Optimus. “Temo che si sia giunti al picco dell’hype”, ha spiegato, parlando con la MIT Tech Review, Leila Takayama, vicepresidente della società di robotica RobustAI. “È in corso una battaglia tra tutte le Big Tech, che devono ostentare e mostrare ciò che sono in grado di fare, promettendo di poter presto fare ancora di meglio”.

Robot umanoidi: il jolly dell’integrazione coi modelli linguistici

Ed è proprio per (provare a) soddisfare le aspettative degli investitori che tantissime startup stanno insistendo sulla strada dei robot umanoidi, nonostante le evidenti difficoltà, i fallimenti e le cautele mostrate anche dai colossi del settore (come la già citata Unitree). Una di queste è Shenzhen Dobot, che dovrebbe commercializzare il suo robot Dobot Atom entro la fine dell’anno al prezzo di circa 30mila euro. E che cosa si ottiene per un prezzo del genere? Nel video di presentazione – in cui è molto probabile che Atom fosse manovrato da remoto, come avviene quasi sempre nei materiali promozionali – lo si vede preparare goffamente la colazione, portare un pacco in ufficio e poco altro. Un po’ poco per una cifra del genere, no?

La realtà è che le tantissime startup che stanno lavorando ai robot assistenti umanoidi – tra le altre: FigureAI (valutata 2,6 miliardi di dollari), Cobot (460 milioni), 1X (210 milioni), Sanctuary AI (229 milioni), Plus One (170 milioni) – sono ancora lontanissime dalla commercializzazione a prezzi accessibili di un robot realmente tuttofare.

Per lo meno, sembrano però avere le idee chiare su quale sia la strada da seguire per raggiungere questa nuova “next big thing” del mondo tecnologico: l’integrazione dei robot con i large language model, che dovrebbero aiutare i robot a comprendere i comandi espressi in linguaggio naturale (input) e poi elaborarli al fine di trasformarli in un’azione concreta (output).

Un esempio di come tutto ciò potrebbe funzionare proviene da Gemini Robotics: i modelli d’intelligenza artificiale sviluppati da Google per il mondo della robotica, basati su Gemini (il large language model di Google) e definiti come “modelli avanzati visione-linguaggio-azione”. Come si legge su Spectrum, “Gemini Robotics può ricevere tutti gli input e restituire istruzioni per azioni fisiche da parte di un robot”. In un video dimostrativo, un ingegnere spiega al robot usato nel laboratorio di “prendere il pallone da basket e schiacciarlo a canestro” (minuto 2:27 nel video qui sotto). Dopo aver ricevuto il comando, il braccio robotico afferra una palla da basket in miniatura e la deposita nel mini-canestro.

Display "Gemini Robotics" from YouTube

Click here to display content from YouTube.

Learn more in YouTube’s privacy policy.

Mostra sempre i contenuti da YouTube

Open "Gemini Robotics" directlyCome spiega la voce narrante nel video, “è un compito per il quale il robot non è mai stato addestrato”, così come gli oggetti che manovra “non erano mai stati visti prima, ma sfruttando la comprensione di concetti come ‘basket’ o ‘schiacciata’ di Gemini il computer ha comunque compreso il compito”.

“Questo esempio del basket è uno dei miei preferiti: il robot è stato in grado di collegare questi concetti per portare a termine il compito nel mondo fisico”, ha dichiarato Kanishka Rao, responsabile ingegneristico del progetto, durante una conferenza stampa. L’idea, in sintesi, è che il robot attraverso gli LLM in essi integrati comprenda i comandi e sia in grado di portarli a termine, mettendoli in collegamento con la miriade di azioni diverse che –sfruttando il classico addestramento per tentativi ed errori – ha nel frattempo imparato a eseguire. Questa forma di “embodied intelligence” (intelligenza incorporata o incarnata) potrebbe essere la più promettente per lo sviluppo di robot capaci di assisterci in svariati compiti (come i large language model già fanno in ambito testuale).

Gli ostacoli, però, non sono solo tecnici (pensate per esempio a quanto sia difficile per un robot capire che pressione esercitare quando afferra un uovo o avere la destrezza necessaria ad attaccare il guinzaglio al collare di un cane, compiti banali per noi umani), ma anche teorici. Come hanno spiegato i programmatori di Physical Intelligence (altra startup di robotica), “non esiste un archivio di azioni eseguibili dai robot simile ai dati relativi a testi e immagini disponibili per addestrare gli LLM. In ogni caso, ottenere i progressi necessari nel campo della ‘intelligenza fisica’ potrebbe richiedere una mole di dati esponenzialmente superiore”.

“Le parole in sequenza, da un punto di vista dimensionale, sono un giocattolino rispetto al movimento e all’attività degli oggetti nel mondo fisico”, ha affermato Illah Nourbakhsh, esperto di robotica della Carnegie Mellon University. “I gradi di libertà che abbiamo nel mondo fisico sono di gran lunga superiori alle semplici lettere dell’alfabeto”.

Una possibile soluzione è quella di far vedere ai robot migliaia (milioni?) di ore di video presenti su YouTube, che dovrebbero consentire loro anche di capire quale tipo di forza esercitare a seconda delle mansioni richieste e degli oggetti coinvolti. Un’altra possibile soluzione è di far compiere ogni tipo di azione domestica a degli esseri umani monitorati nei loro movimenti tramite sensori (trasformandoli così in dati analizzabili dalla macchina) oppure di permettere ai robot di esercitarsi liberamente, commettendo tutti gli errori necessari, in ambienti virtuali (in maniera simile a come alcune startup addestrano le auto autonome).

È proprio seguendo quest’ultimo metodo che si è svolto l’addestramento di Neo della norvegese 1X. Addestramento però non ancora sufficiente, visto che in una delle sue più recenti dimostrazioni – durante la quale ha caricato una lavastoviglie, raccolto i vestiti da una lavatrice e pulito la superficie della cucina – era comunque manovrato da remoto.

La strada, insomma, è ancora lunghissima e costellata di ostacoli, sotto forma di costi, sicurezza, privacy ed effettive abilità ancora molto ridotte. E tutto ciò senza nemmeno prendere in considerazione l’ostacolo forse più importante di tutti: se anche diventeranno effettivamente capaci, vorremo davvero avere un robot di forma umanoide, tuttofare e intelligente in casa nostra?

Perché robot antropomorfi?

Giunti a questo punto, bisogna anche rispondere a un’ultima, cruciale, domanda: ma perché questi robot devono essere antropomorfi? Come detto, molti pensano che questo sia il modo migliore per permettere loro di navigare ambienti pensati dagli umani per gli umani. Ma non è tutto: “Attraverso questo tipo di design umanoide, stiamo vendendo una storia sui robot, come se in qualche modo fossero equivalenti a noi o a ciò che siamo in grado di fare”, ha spiegato alla MIT Tech Review il docente in Robotica Guy Hoffman. In altre parole, se costruisci un robot che assomiglia a un essere umano, le persone daranno per scontato che sia capace quanto un essere umano.

Questo, però, potrebbe anche rivelarsi un boomerang: se la forma umana dei robot ci fa pensare ad abilità pari o vicine alle nostre, allora potremmo essere gravemente delusi dai loro movimenti lenti, goffi e scattosi.

Forse questo è un primo ambito di design sul quale si può intervenire, e non soltanto per questioni ricollegabili alla Uncanny Valley (ovvero la sensazione di stupore e inquietudine che ci creano esseri artificiali che ricordano da vicino gli umani). Se anche il robot deve muoversi per casa e afferrare oggetti, ciò non significa che debba necessariamente avere delle gambe, possedere un torso o una testa. Potrebbe più semplicemente essere una sorta di “bidone” che si muove su ruote, dotato di due (o tre? Perché non sei?) braccia e che è in grado di inserire gli oggetti che afferra in un apposito scompartimento (semplificando anche il compito, difficilissimo per i robot, di mantenere l’equilibrio dopo aver preso in braccio qualcosa di pesante).

“Il movimento bipede è il meno efficiente dal punto di vista energetico ed è la soluzione più dispendiosa: delle strutture cingolate o a ruote possono ottenere la stessa mobilità”, ha confermato Chen Guishun della startup cinese Innovance. D’altra parte, nemmeno gli antenati dell’essere umano si muovevano su due gambe, ci siamo evoluti così nel corso del tempo e ci ricordiamo del prezzo da pagare al cambiamento della nostra postura ogni volta che soffriamo di mal di schiena. Perché dovremmo riprodurre nei robot una delle nostre caratteristiche meno efficaci?

Probabilmente, la scelta è ricaduta sui robot umanoidi per una serie di ragioni che hanno poco a che fare con la praticità e funzionalità. La prima è culturale: da oltre un secolo, la fantascienza – da Metropolis di Fritz Lang fino ad Asimov e Terminator – ci ha abituati all’idea che un robot debba avere sembianze umane. Questa immaginazione collettiva ha plasmato non solo le aspettative del pubblico, ma anche le aspirazioni degli ingegneri, influenzando la direzione della ricerca.

La seconda ragione è comunicativa. Un robot umanoide, anche solo parzialmente simile a noi, attira immediatamente l’attenzione mediatica e degli investitori. In poche parole, genera hype: qualità fondamentale in un settore che sta ancora muovendo i primi passi. Non è un caso se aziende come Tesla, 1X o Unitree hanno puntato tutto sulla componente visiva: un robot che cammina su due gambe e afferra una tazza col braccio richiama molto più interesse di un sistema efficiente, ma anonimo, su ruote.

“I robot umanoidi sono però la soluzione sbagliata per la maggior parte dei compiti e la biomimesi non è la risposta giusta”, ha scritto su Medium Brad Porter, fondatore di Collaborative Robotics. “Le ruote sono la risposta migliore in ogni ambiente commerciale, mentre la stabilità passiva – avere cioè almeno tre punti di contatto con il suolo, meglio se quattro – è di estremo valore. Conservare il carico all’interno del cono di stabilità invece che trasportarlo tra le braccia è anch’essa una soluzione migliore”.

In poche parole, tra C1-P8 e D3-BO è molto più funzionale e utile il primo. D’altra parte, chiunque abbia visto la trilogia originale di Star Wars non ne ha mai avuto il minimo dubbio.

L'articolo L’invasione dei robot domestici è ancora lontana proviene da Guerre di Rete.