I precari dell’università italiana

ROARS - Monday, April 14, 2025E’ vero che il governo Draghi aveva risolto il problema del precariato nell’università abolendo gli assegni di ricerca? E’ vero che la riforma Bernini del preruolo, quella adesso bloccata in parlamento, andrebbe in controtendenza rispetto agli obiettivi del PNRR? O è vero che il governo Draghi con il PNRR ha realizzato una precarizzazione senza precedenti del lavoro universitario? E soprattutto, che fine faranno gli attuali assegnisti e RTDA?

Gli interventi del governo Meloni sull’Università sono stati oggetto di dure polemiche e discussioni che si sono appuntate in primo luogo sulla riduzione del FFO, che la ministra Bernini continua a negare. L’altro elemento di accesa discussione è la riforma del pre-ruolo, nata da una bozza di progetto messo a punto da Ferruccio Resta, al tempo rettore del Politecnico di Milano, durante il suo mandato come presidente della CRUI. Adottato dalla ministra Bernini e adesso fermo in Parlamento anche a causa della opposizione degli interessati.

La discussione sul pre-ruolo e sulla precarizzazione ha portato all’attenzione pubblica un tema di norma ben nascosto sotto il tappeto.

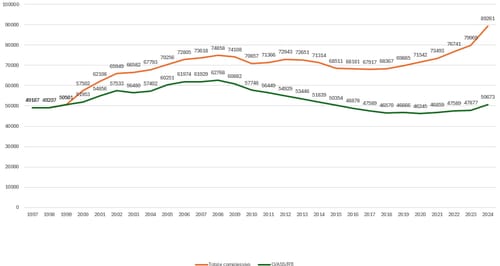

A partire dalla Legge Gelmini le università italiane sono state sottoposte alla sistematica sostituzione di personale a tempo indeterminato, con personale a tempo determinato. Nel 2010 erano occupati a tempo indeterminato 57.449 professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato (RTI) che rappresentavano l’81% del personale docente e ricercatore complessivo. Il restante 19% era rappresentato da 13.109 titolari di assegni di ricerca.

La legge Gelmini mise ad esaurimento gli RTI e li sostituì con due figure di ricercatori a tempo determinato: i ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B (RTDA e RTDB). La differenza tra le due figure consiste nel fatto che i RTDB, se in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, è garantito il passaggio al ruolo di associato a tempo indeterminato.

A partire dal 2010, la forbice tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato si allarga progressivamente: nel 2020 ci sono 46.245 ordinari/associati/RTI che rappresentano il 65% del personale. Gli assegnisti rappresentano il 22% del totale (15.849), gli RTDA sono il 7% (5.192) e gli RTDB il restante 6% (4.616).

La legge 79/2022 abolì RTDA, RTDB e assegni di ricerca, introducendo la figura del RTT (Ricercatore in Tenure Track) e il contratto di ricerca, entrambe figure molto più costose delle precedenti. La norma non prevedeva nessuno stanziamento aggiuntivo di risorse. I rettori preoccupati dei loro bilanci e principal investigator della sostenibilità dei loro laboratori premono sul governo. Ne segue la proroga delle figure previgenti. I fondi che arrivano alle università con il PNRR prevedono l’assunzione massiccia di personale precario, principalmente assegnisti e RTDA.

Ed è proprio il PNRR a determinare la crescita abnorme del numero di RTDA e soprattutto di assegni di ricerca. Per gli RTDA la crescita anomala avviene tra 2022 e 2023 con un aumento del 36% pari a 2.419 unità: da 6.803 a 9.222. Gli RTDA rappresentano l’8% del personale di ricerca.

Per gli assegnisti la crescita abnorme avviene con un anno di ritardo, verosimilmente in seguito all’entrata in esercizio dei PRIN 2022/PNRR: dai 15.891 del 2023 si arriva ad un vertiginoso 23.958 nel 2024 (+51%). Al 31 dicembre 2024 gli assegnisti rappresentano il 27% del totale del personale.

Le due curve di Assegnisti e RTDA, che sono salite in modo repentino negli ultimi due anni, sono destinate da scendere molto più repentinamente e fino allo zero entro il 2027. I due ruoli degli assegnisti e degli RTDA sono infatti ad esaurimento.

Per completare il quadro, c’è da tenere conto che con le risorse PNRR sono state usate anche per fare crescere in modo abnorme gli iscritti al dottorato, passati dagli 11mila del 2019 agli oltre 17.000 del 2023.

Che fine faranno i 24.000 assegnisti e 9.000 RTDA attuali? E con loro i neo-dottori di ricerca?

Tra breve potranno concorrere per i (non meno di) 250 contratti di ricerca prevista dal MUR con il D.D. 47/2025.

Si dirà certo, il DD47/2025 è una misura poco più che simbolica, un segnale con il quale il MUR suggerisce ai rettori di iniziare a bandire i nuovi contratti di ricerca.

Proviamo allora a capire quanti contratti di ricerca potranno essere banditi e chi li finanzierà. Il boom degli assegni di ricerca è dovuto alle risorse straordinarie del PNRR. Al momento non si vedono all’orizzonte PRIN o risorse di ricerca per gli atenei. Quindi i soldi che gli atenei potranno destinare al nuovo contratto di ricerca saranno drasticamente ridimensionati (se non azzerati) rispetto ai tempi delle vacche grasse del PNRR. Se ipotizziamo, molto ottimisticamente, che gli atenei destinino le risorse che negli anni precedenti il PNRR usavano per gli assegni di ricerca, e consideriamo che il contratto di ricerca costa il doppio di un assegno, arriviamo a 7.000 posti disponibili. Per una platea di concorrenti composta da 33.000 assegnisti e RTDA, più altrettanti neo-dottori di ricerca (di un paio di coorti).

Gli assegnisti e gli RTDA potranno concorrere anche per i posti da RTT: ma quanti saranno i posti da RTT che le università bandiranno nei prossimi due anni? Tra 2023 e 2024 il numero di RTT/RTDB è cresciuto del 2%. Se si ipotizza, ottimisticamente, una crescita del 10% a fine 2026 per un totale di 7.800 RTT, e si ipotizza ancora che il 33% di questi posti siano “nuovi” e messi a concorso tra adesso e fine 2026 (il 67% sono occupati da chi sta seguendo il suo iter verso il posto da associato), ci saranno 2.600 posti disponibili per 33.000 potenziali concorrenti.

In sostanza per circa 60.000 aspiranti ricercatori si apriranno, con previsioni ottimistiche, 7.000 posizione a tempo determinato (contratti di ricerca) e 2.600 posti con tenure track.

In un recente articolo di Internazionale dedicato alla precarizzazione del mondo universitario, si racconta la storia, rassicurante per l’elettore di centro-sinistra, del presidente del consiglio Draghi eroico combattente della precarietà universitaria, e della cattiva ministra Bernini che ha disfatto cotanta opera. Vi si legge:

“La riforma Bernini [del preruolo, quella adesso bloccata in parlamento] moltiplicherebbe le figure precarie, andando in controtendenza rispetto agli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), voluto dal governo Draghi nel 2022. L’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea aveva abolito gli assegni di ricerca, sostituendoli con il contratto di ricerca, che ai ricercatori riconosceva diritti fino ad allora non garantiti: malattia, ferie, tredicesima, piena indennità di disoccupazione, più contributi previdenziali. Ma per questo tipo di contratti servono soldi, che attualmente le università non hanno.” []

I dati raccontano una storia completamente diversa. Il governo Draghi ha permesso al PD di piantare la bandierina della legge 79/2022 per intestarsi il tema della lotta alla precarietà. Al contempo il governo Draghi, con le risorse del PNRR, ha realizzato una precarizzazione senza precedenti del lavoro universitario. I costi umani e materiali di questa precarizzazione saranno enormi, con migliaia di giovani ricercatori che avranno perso anni di vita e lavoro nel perseguire obiettivi che verosimilmente non potranno raggiungere, almeno nel loro paese.

La soluzione di cui si discute è una sorta di jobs act per le università: la riforma Bernini del pre-ruolo, ora ferma in parlamento, introduce una giungla di contratti precari a basso costo per il lavoro di ricerca. E’ caldeggiata dai rettori; per essa si raccolgono firme sul sito di Scienza in Rete, ed è persino sponsorizzata da Il Foglio. Una riforma sicuramente utile per rettori e ‘principal investigator’ che hanno bisogno di coprire insegnamenti e allungare il loro elenco di pubblicazioni, riempiendo i laboratori di manodopera a basso costo, senza diritti.

I dati fino al 2023 sono disponibili su https://dati-ustat.mur.gov.it/organization/ace58834-5a0b-40f6-9b0e-ed6c34ea8de0?tags=Universit%C3%A0&tags=Personale.

I dati del 2024 sono stati calcolati su Cercauniversità https://cercauniversita.mur.gov.it/ .

Un commento più articolato si trova qua: https://zenodo.org/records/15143065