La scienza cieca: perché stiamo perdendo la capacità di vedere (e con essa, la comprensione)

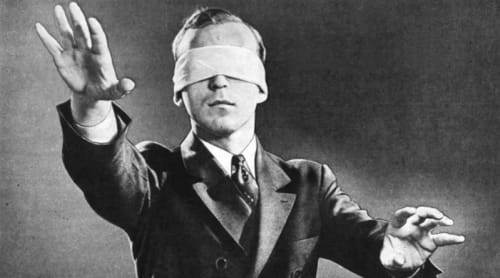

ROARS - Friday, May 23, 2025Nel mondo della ricerca scientifica contemporanea, produciamo più immagini e dati visivi di quanti siamo in grado di comprendere. Pubblicazioni che si moltiplicano, preprint ovunque, microscopi sempre più sofisticati, algoritmi che generano grafici e heatmap a velocità crescente. Eppure, diminuisce la capacità, e forse anche la volontà, di guardare davvero. Propongo una riflessione su una crisi che è insieme epistemologica, tecnica e culturale: la perdita della capacità di “vedere” in senso pieno, e con essa l’indebolimento della nostra facoltà di interpretare, contestualizzare, persino dubitare. Dalla marginalizzazione della morfologia alla sfida delle immagini sintetiche generate dall’intelligenza artificiale, passando per gli errori della pandemia, ci troviamo oggi davanti a una scienza che rischia di diventare cieca nella sua stessa accelerazione.

Ed è proprio per questo che, paradossalmente, serve tornare a guardare: con occhi umani, lenti e consapevoli.

Una crisi globale della visione scientifica

La scienza moderna deve gran parte dei suoi trionfi alla capacità di vedere oltre i limiti naturali dei nostri sensi. Dalla lente di Galileo che rivelò nuovi astri al microscopio di Hooke che svelò l’esistenza delle cellule, l’osservazione diretta ha illuminato territori sconosciuti, ampliando la comprensione del mondo [1].

Oggi, però, nell’era dei big data e delle analisi automatizzate, si profila un paradosso inquietante: disponiamo di strumenti di osservazione sempre più potenti, eppure stiamo perdendo la capacità di vedere nel senso più profondo del termine. Questa “cecità” della scienza non è ovviamente una mancanza di vista fisica, ma il sintomo di un progressivo smarrimento dell’intuizione visiva e concettuale che collega i dati alla comprensione della realtà. A livello globale, l’attività scientifica sta vivendo una crescita esponenziale nella produzione di risultati. Ogni anno vengono pubblicati oltre 2,5 milioni di articoli scientifici nel mondo, una mole impressionante se paragonata ai circa 800 mila di inizio millennio e ancor più ai circa 200 mila degli anni ’70. Questa abbondanza informativa, tuttavia, non si è tradotta in un equivalente avanzamento della conoscenza profonda. Al contrario, diversi studi segnalano un rallentamento del progresso in settori chiave della scienza [2]. Un’analisi bibliometrica su decine di milioni di lavori scientifici ha mostrato che le ricerche davvero dirompenti, quelle capaci di aprire nuove strade e rivoluzionare i paradigmi esistenti, sono proporzionalmente sempre più rare [2]. Oggi è statisticamente meno probabile rispetto alla metà del Novecento che un singolo studio “cambi il corso” di un intero campo scientifico. Questo declino nella visione innovativa della scienza è emerso trasversalmente in tutti i settori ed è così marcato da aver suscitato un diffuso “esame di coscienza” nella comunità scientifica internazionale. Ci si interroga sulle cause profonde di tale tendenza: perché, nonostante più scienziati che mai lavorino e pubblichino, stiamo assistendo a una sorta di miopia collettiva che impedisce di cogliere scoperte di grande portata?

Una delle spiegazioni avanzate riguarda l’iperspecializzazione e l’eccesso di informazioni. Man mano che la conoscenza si accumula, i ricercatori tendono a focalizzarsi su ambiti sempre più ristretti, attingendo a un corpus limitato di letteratura precedente. Uno studio recente ha collegato il calo di scoperte dirompenti proprio al progressivo restringimento dell’orizzonte bibliografico [2]. In questo modo, il sapere scientifico procede con il paraocchi, avanzando in profondità su binari già tracciati ma perdendo di vista visioni laterali potenzialmente rivoluzionarie.

A ciò si aggiunge la sovrabbondanza di dati: paradossalmente, l’oceano di risultati disponibile rischia di sommergere la capacità umana di discernimento. Orientarsi in mezzo a migliaia di articoli anche solo nel proprio micro-settore diventa arduo; figuriamoci mantenere una visione d’insieme. Come osservano in molti, i ricercatori di oggi devono leggere (e spesso recensire) un numero enorme di lavori, ma il tempo per riflettere e vedere oltre le evidenze immediate è sempre più scarso. Un ulteriore segnale di questa “cecità” emergente è la crisi di comprensione che porta a errori e inciampi nel metodo scientifico stesso. Negli ultimi anni si parla diffusamente di crisi della replicazione: molti studi, specie in biomedicina e psicologia, si sono rivelati non riproducibili quando altri gruppi hanno cercato di replicarne i risultati [3]. Questo fenomeno indica che a volte si pubblicano conclusioni senza averle comprese a fondo, magari affidandosi a elaborazioni statistiche o software sofisticati senza un controllo empirico diretto.

Il caso COVID-19: quando l’immagine tradisce

La crisi di interpretazione visiva nella scienza non è un’astrazione teorica. Ha avuto, anzi, un’espressione concreta e drammatica proprio durante la pandemia da COVID-19.

Riporto qui un esempio che mi ha riguardato da vicino. Nella corsa sfrenata a pubblicare risultati e comprendere il nuovo virus, numerosi studi affermarono di aver identificato SARS-CoV-2 nei tessuti umani tramite microscopia elettronica. Ma molti di quei lavori furono successivamente messi in discussione: quello che si credeva virus era, in realtà, altro: vescicole, strutture intracellulari normali, artefatti di preparazione. I lavori di Dittmayer, Bullock e Hopfer hanno documentato l’ampiezza di queste interpretazioni errate [4–6], segnalando una verità scomoda: l’ultrastruttura non mente, ma chi la legge può sbagliare. Nel nostro gruppo, abbiamo analizzato tessuti polmonari di pazienti deceduti per COVID-19 tramite “cryobiopsie” post-mortem. Il nostro studio ha mostrato una dissociazione tra il danno alveolare e la presenza virale osservabile al microscopio elettronico, suggerendo che la patologia era più complessa e meno riconducibile a una semplice “presenza del virus nei tessuti” [7]. È stato un esempio lampante di quanto la qualità dell’immagine non basti, se manca la capacità di interpretarla nel contesto biologico ed esperienziale.

La nuova minaccia: immagini sintetiche e automatismi ciechi

Oggi, la sfida si è spostata ancora più avanti. Le immagini scientifiche non sono più solo suscettibili di errori umani: possono essere interamente generate artificialmente.

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, è ormai possibile creare immagini fotorealistiche e biologicamente plausibili senza alcun esperimento reale a monte.

Se già l’integrità visiva era sotto pressione (con ritrattazioni legate a manipolazioni di immagini), oggi ci troviamo di fronte a un rischio più profondo: che la scienza visiva diventi simulacro, e non più testimonianza [8–9]. Strumenti come Proofig o ImageTwin, nati per verificare la correttezza delle immagini, sono ormai fondamentali [https://www.proofig.com; https://imagetwin.ai]. Ma nessun algoritmo può sostituire lo sguardo critico di chi conosce davvero la biologia delle strutture.Per questo motivo si moltiplicano gli appelli degli a costruire modelli di governance per l’uso dell’AI in scienza, incentrati sul principio del “human-in-the-loop” [10–11].

Una cultura della visione per il futuro

Di fronte a questi scenari, non bastano più controlli, checklist o software. Serve un cambio di paradigma: ricostruire una cultura della visione che tenga insieme forma, contesto e significato. Una cultura che riconosca che il “vedere” in scienza è un atto cognitivo, situato, interpretativo. Alcune iniziative internazionali vanno in questa direzione: i protocolli di QUAREP-LiMi [https://quarep.org/], i metadati nei repository, i corsi di image ethics.

Ma senza una figura capace di interpretare ciò che si vede, anche il miglior protocollo è vuoto. Quella figura è il morfologo. O meglio, come mi piacerebbe definirlo, lo “scienziato visivo”. Questa figura ha bisogno di riconoscimento istituzionale: non può essere relegata al ruolo di tecnico, né ai margini dei progetti. Ha bisogno di carriera, di spazi, di voce. E ha bisogno di essere formata, non improvvisata. Perché vedere bene non è un’abilità automatica, ma una competenza che si apprende nel tempo, con esperienza e guida. La scienza ha bisogno, oggi più che mai, di chi sa guardare anche quando tutto sembra perfettamente digitalizzato. Perché se la scienza smette di vedere, smette anche, lentamente, di capire.

Riferimenti

- Belknap, K. (2019). 150 years of scientific illustration. Nature, 576(7785), S60–S61. https://doi.org/10.1038/d41586-019-03306-9

- Park, M., Leahey, E., & Funk, R. J. (2023). Papers and patents are becoming less disruptive over time. Nature, 613, 138–144. https://doi.org/10.1038/s41586-022-05543-x

- Ioannidis, J. P. A. (2022). Correction: Why Most Published Research Findings Are False. PLOS Medicine, 19(8): e1004085. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004085

- Dittmayer, C., et al. (2020). Why misinterpretation of electron micrographs in SARS-CoV-2-infected tissue goes viral. The Lancet, 396(10260), e64–e65. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32160-8

- Bullock, H. A., Goldsmith, C. S., Zaki, S. R., Martines, R. B., & Miller, S. E. (2021). Difficulties in Differentiating Coronaviruses from Subcellular Structures in Human Tissues by Electron Microscopy. Emerging Infectious Diseases, 27(4), 1023–1031. https://doi.org/10.3201/eid2704.204337

- Hopfer, H., et al. (2021). Hunting coronavirus by transmission electron microscopy—a guide to SARS-CoV-2-associated ultrastructural pathology in COVID-19 tissues. Histopathology, 78(3), 358–370. https://doi.org/10.1111/his.14264

- Cortese, K., et al. (2022). Ultrastructural examination of lung “cryobiopsies” from a series of fatal COVID-19 cases hardly revealed infected cells. Virchows Archiv, 480(5), 967–977. https://doi.org/10.1007/s00428-022-03308-5

- Bucci, E. M., & Parini, A. (2025). The Synthetic Image Crisis in Science. American Journal of Hematology. https://doi.org/10.1002/ajh.27697

- Bik, E. M., Casadevall, A., & Fang, F. C. (2022). Insights into image integrity: a machine-learning perspective. Patterns, 3(9), 100520. https://doi.org/10.1016/j.patter.2022.100520

- Thorp, H. H. (2024). Genuine images in 2024. Science, 383(6678), 7. https://doi.org/10.1126/science.adn7530

- Vasconcelos, S., & Marušić, A. (2025). Gen AI and research integrity: Where to now? EMBO Reports. https://doi.org/10.1038/s44319-025-00424-6

Link utili: